こんにちは。

墨彩画家でセラピストの桂颯(けいそう)です。

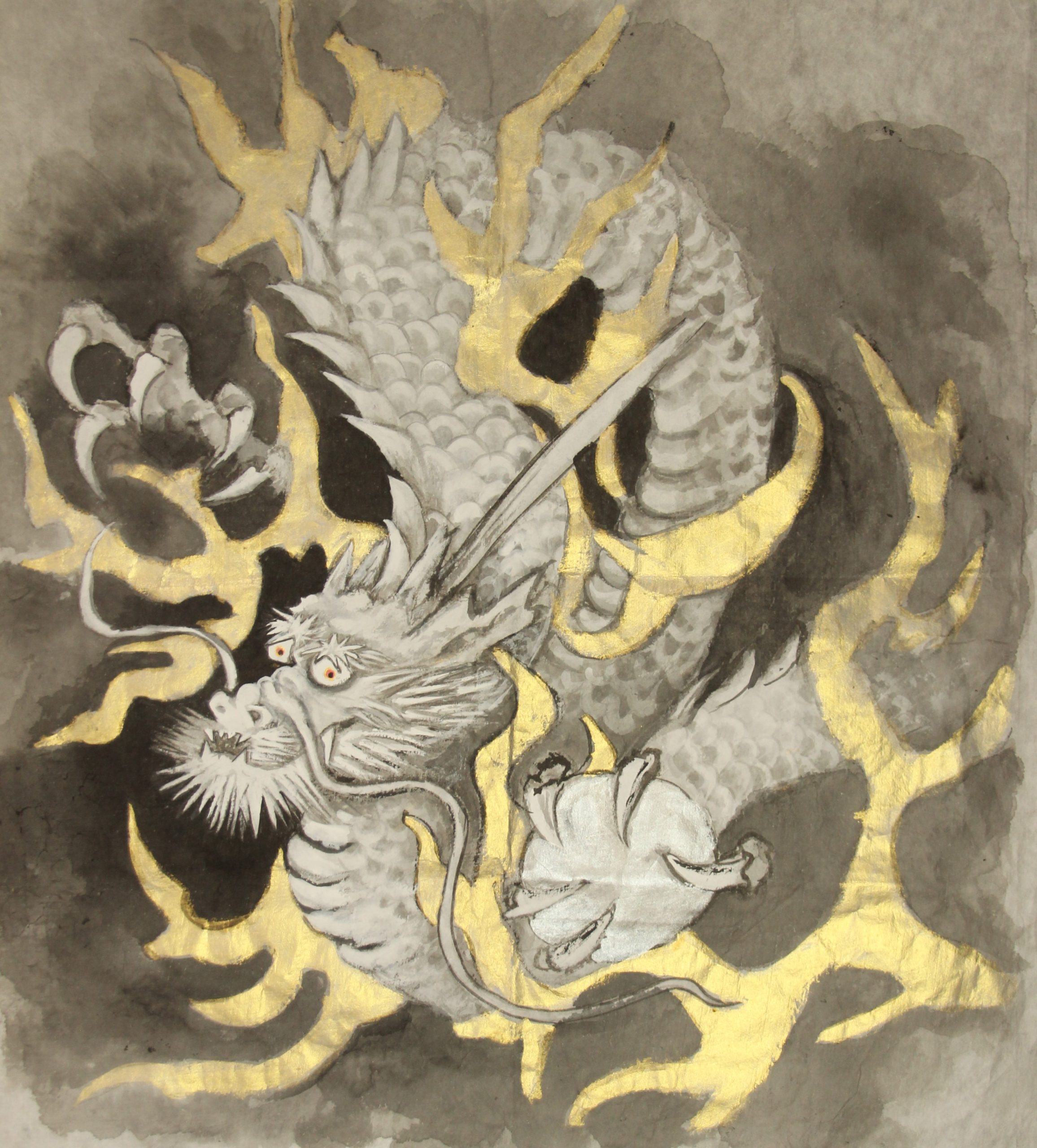

今回は、墨彩画で「白龍」を描いてみました。

龍は、想像上の生き物ですが、

日本では、古くから、龍神として、

お寺や神社などで、祀られていますし、

十二支の中にもあるので、なじみ深い存在ですね。

蛇のような長い胴体を持ち、

頭には角、そして手足があり、空を自由に飛び回り、

水を操つる水神様といったイメージでしょうか?

そもそも、龍とは、どういう存在なのでしょうか?

まず、龍の歴史から調べてみましょう。

目次

中国から伝来

中国における龍の歴史は古く、紀元前5000年には、

すでに龍の像が存在していたようです。

古代中国では、龍は実在のものと考えており、

発掘された恐竜の骨を、龍の骨として、

漢方に使ったりしていました。

また、中国の龍は、神獣・霊獣であり、

皇帝のシンボルとされてきました。

日本には、弥生時代後半に、龍の概念が伝えられました。

龍の九似(きゅうじ)

「九似」とは、龍の九つの部位が、

それぞれの他の動物に似ていることを言います。

角は鹿、

頭は駱駝、

目は兎、

鱗は鯉、

爪は鷹、

掌(たなごころ)は虎、

腹は蜃(みずち)

項(うなじ)は蛇

に似ているとされています。

龍の爪の数

します。

実は、中国では、爪の数は所有者の身分の違いを表していました。

5本は皇帝

4本は貴族

3本は庶民

なので、中国や台湾の建造物や骨董品に描かれている龍を見ると、

爪の数で所有者の身分がわかるんですね。

日本では、特に身分による爪の数に決まりはなく、

3本が多いようです。

ちなみに、私も3本で描くことが多いです。

私の師 白浪先生は、5本で描いておられました。

日本の龍

中国の龍に対する考え方がそのまま導入されたわけではありません。

それまでの日本では、蛇を神としてあがめる信仰がありました。

蛇神は、水の神として、豊穣の神として、

稲作文化の日本においては、重要な神様だったんですね。

中国から伝わってきた龍神も、

水の神であり財運の神であったので、

蛇神と龍神は、同じものと考えられ、

広がっていったと思われます。

つまり、龍は、天皇のシンボルなどにはならなかったわけです。

仏教の守り神

お寺の本堂や境内で、よく龍の絵や彫り物などを見かけることがあります。

龍は、仏法を守るという役割をもっているのだそうです。

五色の龍

自然界のあらゆるものを陰(いん)と陽(よう)に分け、

万物は、木(もく)、火(か)、土(ど)、金(ごん)、水(すい)

の5つの要素からなるという思想です。

これについては、説明がややこしいので、

今回は省略させていただきますね。

ただ、この五行の思想に基づき、龍の鱗の色によって、

黄龍、赤龍、白龍、黒龍、青龍の五色の龍が

存在し、それぞれに異なる役目を追っています。

黄龍 黄金に輝く龍で、中央を司る龍で、最も格上の龍です。

赤龍 南方を守る龍で、怒ると口から炎を出します。

白龍 天上界で天帝に使えている美しい龍で、

空を飛ぶ速度が速く、西方を守ります。

黒龍 後ろ足がなく前足2本だけで、闇を司る龍で、

北方を守ります。

青龍 東を守る龍です。

私にとっての白龍

「白龍」は、一生、描き続けていきたいと

思っているモチーフです。

2年前に、箱根の「飛龍の滝」を見に行った夜、

真っ白な龍が天に昇っていく夢を見てから、

私の中には、ずっと白龍が住み着いているからです。

これまでも、何度か「白龍」を描いてきましたが、

全て水墨画でした。

けど、どうしても、自分の描きたい白龍にならないので、

今回、墨彩画で描いてみました。

私の中での「白龍」には、明確なイメージがあります。

真っ白く輝き、人々を幸せに導く

厳しくも、品格のある美しい龍神なのです。

私の心の奥の奥まで、見通す厳しい目を持ち、

「それでいいのか。本当にそれでいいのか」と

まっすぐに問いかけてきて、

私の中の甘さを、覚悟の甘さを

容赦なく、厳しく追及しながら、

導いてくれる存在なのです。

南無龍神菩薩

まとめ

今回は、作品の提示だけでなく、

龍の歴史や爪の数、九似、五色の龍など、

龍に関することをいろいろお伝えしました。

いかがだったでしょうか。

今回は、ここまでです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

次回、またお会いしましょう。